|

Werbung |

| NEWS | FORUM | BLOG | CHAT | FILES & FAQs | ARTIKEL | ARCHIV | SUCHEN | SHOPPING |

|

Von: Ghanja

31. Dezember 2001 nVidia nForce 420 Chipsatz

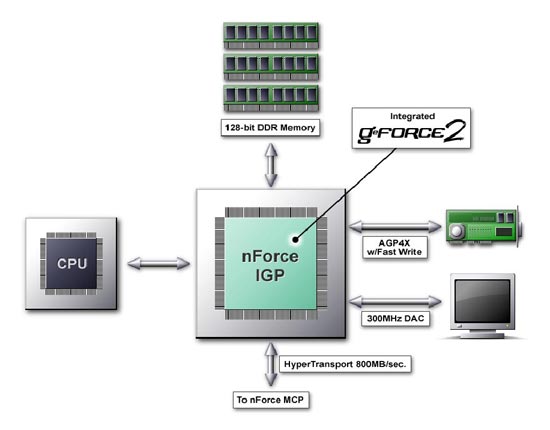

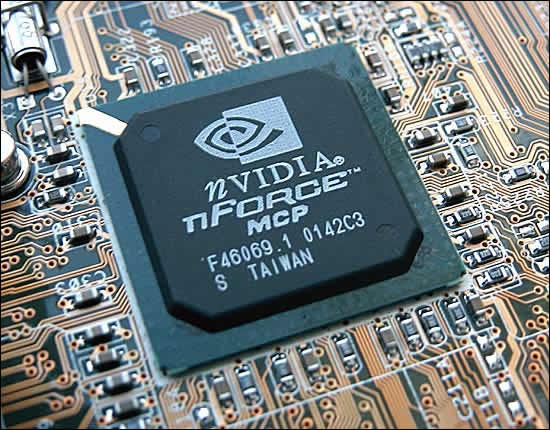

Als nVidia ankündigte, einen DDR-Chipsatz für den Sockel-A zu entwickeln, war es eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit, daß dieser einer Onboard-Grafik Lösung beinhalten würde. Daß der nForce jedoch als Dreingabe ein paar nette Innovationen mit sich brachte, sorgte für allgemeine Überraschung. Der auf dem Asus A7N266 verwendete nVidia nForce 420 Chipsatz besteht aus der nVidia nForce IGP-128 Nortbridge und der nVidia nForce MCP Southbridge.

nVidia nForce IGP-128 Northbridge  Wie anfangs erwähnt, beinhaltet die IGP-128 Northbridge eine Grafikchip, der von der Leistung her auf dem Niveau einer GeForce 2 MX anzusiedeln ist. Für einen geregelten Office-Betrieb bzw. ein gelegentliches Spiel ist er jedoch völlig ausreichend. Performancefreaks werden allerdings nach wie vor zu ihrem geliebten "externen" Pixelzauberer greifen. Der erste wirklich Leckerbissen liegt in der Speicherverwaltung des IGP-128. Der Zugriff findet (wie es die Bezeichnung zumindest erahnen lässt) über ein 128 Bit breites Interface statt. Diese sog. "Twin-Bank-Architecture" setzt allerdings voraus, daß mindestens 2 DDR-Module eingesetzt werden. Der Grundgedanke bei der Entwicklung war das Abschaffen des Flaschenhalses, der beim 64-Bit Speicherzugriff existiert, wenn Prozessor, AGP und PCI-Bus gleichzeitig Daten aus dem RAM anfordern. Um in den Genuss von erhöhter Speicherperformance zu kommen, müssen nicht einmal identische Speicher-Module installiert sein, da die Module nicht symmetrisch sondern per Crossbar angesprochen werden. Hierzu nVidia:

nVidia nForce MCP Southbridge  Die Features der MCP Southbridge sind eigentlich recht schnell abgehandelt. Die Kommunikation zwischen North- und Southbridge findet mittels der von AMD lizenzierten Hyper-Transport Technologie statt. Diese ermöglicht einen Datentransfer mit 800 MB/s. Die MCP bietet Unterstützung für Ultra DMA/100/66/33, sechs USB Ports, 5 PCI Slots, AC'97 Audio/Modem und Fast Ethernet. Geboten werden desweiteren ein LPC 1.0 Interface, gepaart mit AT Legacy Funktionen und einen Clock Synthesizer. ACPI 1.0 und PCI Power Management 1.1 Spezifikationen werden auch erfüllt. Weitere Informationen zum nForce Chipsatz sind bei nVidia erhältlich. Boardlayout

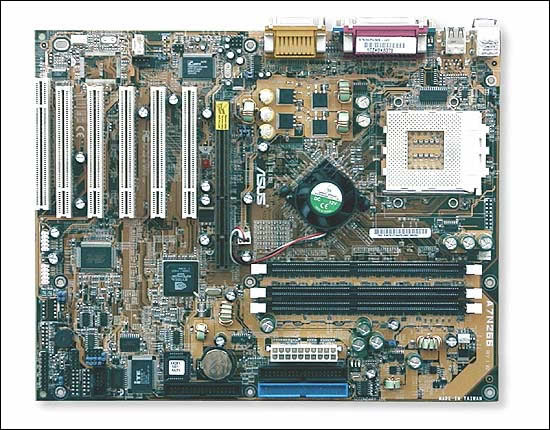

Das Asus A7N266 bietet auf den ersten Blick bereits ein paar Neuerungen, was es von den letzten beiden erschienen Sockel A Platinen (A7V266 und A7V266-E) unterscheidet. So ist beispielsweise die IGP 128 Northbridge um 45 Grad gedreht, um einen kürzeren Signalweg zu erhalten. Der CPU-Sockel wurde an den oberen Board Rand verlegt, was evtl. Besitzer von kleineren Gehäusen in Verbindung mit mächtigen Kühlern in Verlegenheit bringen könnte. Doch dazu später.

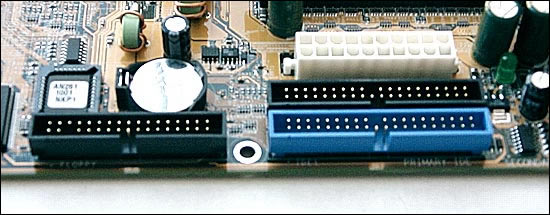

Erregte die Positionierung des Floppy-Steckers in den vergangenen Modellen desöfteren die Gemüter der User, kann beim A7N266 Entwarnung gegeben werden. Eben genannte Anschlußmöglichkeit wurde direkt neben die beiden verfügbaren ATA 100/66/33 Stecker platziert. Der ATX-Stecker dagegen sitzt wie gewohnt direkt daneben.

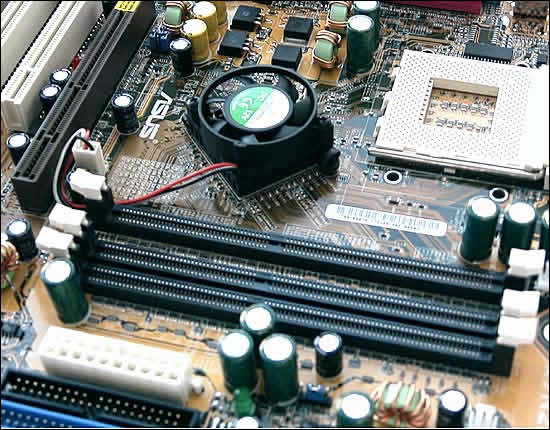

Eine weitere Auffälligkeit ist die Anordnung der DIMM-Slots. Die drei vorhandenen unterstützen PC1600/2100 Module mit einer maximalen Bestückung von 1,5 GB. Allerdings können nur sog. "Unbuffered, non-ECC" Speicher verwendet werden. Bei einfacher Bestückung (DIMM 1) erfolgt der Transfer über die klassische 64 Bit Art. Um das Twin-Bank Feature zu nutzen, müssen zumindest DIMM 1 und DIMM 2 bestückt werden. Das Handbuch warnt zwar vor einer Dual-Bestückung von DIMM 1 und DIMM 3, doch wir konnten keinen Performanceverlust feststellen. Auch die gelegentlich anzutreffende Bemerkung, daß Twin-Bank ausschließlich mit nur 2 eingebauten Modulen möglich ist, können wir widerlegen. Im Alltagsbetrieb unter Windows XP verrichtet das A7N266 mit drei Speicher brav seinen Dienst - und das mit vollem 128 Bit Zugriff. Das uns vorliegende Sample zeigte sich allerdings etwas wählerisch, was unsere Mushkin-Riegel betraf. Steckte einer von beiden in DIMM 1, begrüßte uns das Board mit ständig wiederkehrenden Beeps, was laut Handbuch (bzw. Award Standard) auf einen nicht gefundenen Speicher hindeuten soll. Plazierte man dagegen ein Micron Modul in den ersten, den Mushkin in den zweiten Slot war die Welt in Ordnung. Der POST-Screen bescheinigte uns auch 128 Bit Zugriff. Dieser Umstand kann allerdings auf die noch recht frühe BIOS-Version zurückzuführen sein. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

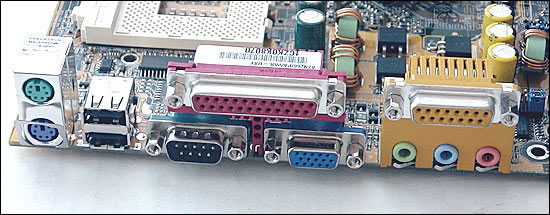

Die Anschlüsse des Asus A7N266 bieten auf den ersten Blick nichts Besonderes. Zwei PS/2-, zwei USB-, Sound- und Game-, LPT- und ein COM-Port. Der bei genauem Hinsehen als "zweiter COM Port" identifizierte Stecker entpuppt sich allerdings als Monitor-Anschluss der Onboard Grafik. Das A7N266 verwendet im Gegensatz zum Schwesterboard A7N266-E allerdings den bekannten C-Media CMI 8736 Soundchip wohingegen die "E"-Variante auf die nVidia Lösung setzt.

Das uns zur Verfügung stehende Test-Sample des Asus A7N266 lag in der Revision 1.02 vor. |

Copyright © 1999 - 2001 Planet 3DNow!

Rechtliche Hinweise