MSI K7N2-L

Optisch ist das MSI K7N2-L auf jeden Fall ein Highlight. So erstrahlt die Platinen-Oberfläche in einem leuchtenden Rot und dürfte unter anderem bei LAN-Parties zu einem echten Hingucker werden (ein offenes Gehäuse vorausgesetzt). Das Layout wirkt auf den ersten Blick durchdacht, lediglich die Position des ATX-Steckers könnte den Luftstrom des Kühlers negativ beeinflussen. Wie bei anderen nForce2 Platine ist auch beim K7N2-L der CPU-Sockel um 90° und die Northbrigde um 45° gedreht.

Kommen wir zu den drei DIMM-Steckplätzen. Diese unterstützen PC1600/PC2100/PC2700/PC3200 Module bis maximal 3 GB. Die Distanz zum AGP-Slot kann als nicht kritisch angesehen werden. Selbst bei eingebauten Grafikkarten sind die Speichermodule ohne Probleme und Gefahr für die Hardware einsetzbar.

Im Bereich des CPU-Sockels geht es dagegen recht eng zu. Ob großvolumige Kühler problemlos eingesetzt werden können werden wir im Anschluss klären. MSI verzichtet allerdings auf die Mounting Holes. Wer einen Kühler vom Schlage eines Alpha bzw. Swiftech einsetzen will, schaut hier erst einmal in die Röhre.

Zusätzlich zum normalen ATX-Stecker besitzt das MSI K7N2-L einen zusätzlichen 12V-Anschluss, um die Platine zusätzlich mit Strom zu versorgen. Gerade hinsichtlich der generellen Stabilität ist dieses Feature auf jeden Fall sinnvoll.

Die beiden Spannungsregulatoren werden mittels zweier Aluminium-Kühlkörper auf Temperatur gehalten. Hinsichtlich der Systemstabilität eine sinnvolle Einrichtung, da gerade diese Bauteil einer nicht unerheblichen Wärmeentwicklung ausgesetzt sind..

Die nForce2 SPP Northbridge wird passiv gekühlt. Die verwendete Lösung ist sehr massiv und wird im laufenden Betreib gerade einmal handwarm. Die Kühlung des Bauteils besitzt bei MSI scheinbar oberste Priorität, da eine kurze Kontrolle eine recht dicke Schicht der Wärmeleitpaste zutage förderte. Auf diesem Gebiet ist man eindeutig auf der sicheren Seite.

Die Soundausgabe erfolgt mittels des bewährten Realtek ALC650. Optional zum Lieferumfang gehört das sog. S-Bracket, welches erweiterte Ausgänge in Form von SPDIF-Out (optisch und coaxial) und analogem Line-Out bietet.

Im Gegensatz zur nForce2 MCP-T Southbridge des EP-8RDA+ findet man beim MSI K7N2-L lediglich die normale MCP Variante - Features wie Dolby Digital 5.1, Firewire und Dual-LAN sind hier also nicht enthalten.

Bei der Platzierung des Floppy-Steckers hat MSI auch an Besitzer von Big-Towern gedacht. Im Gegensatz zu den beiden IDE-Anschlüssen liegt dieser am oberen Ende der Platine. Sollte ein dementsprechendes Laufwerk im obersten Gehäuse-Schacht sitzen, so dürfte der User kaum auf Probleme in Verbindung mit zu kurzen Kabeln treffen.

An der rechten unteren Ecke der Platine sitzen die IDE-Anschlüsse. Deutlich sind hier die Lötpunkte für einen zusätzlichen Anschluss und dem dazugehörigen RAID-Controller zu sehen. Dieser findet allerdings bei der höheren Ausbaustufe, dem MSI K7N2G-ILSR Verwendung. Die uns vorliegende Variante unterstützt standardmäßig 4 ATA-Geräte.

Das MSI K7N2-L besitzt fünf PCI-Slots. Den sechsten hat man zugunsten des für den Endkunden nicht nutzbaren CNR-Slot geopfert. Der AGP-Steckplatz wurde mit einem Befestigungsmechanismus versehen, um die Grafikkarte vor dem Herausrutschen zu bewahren.

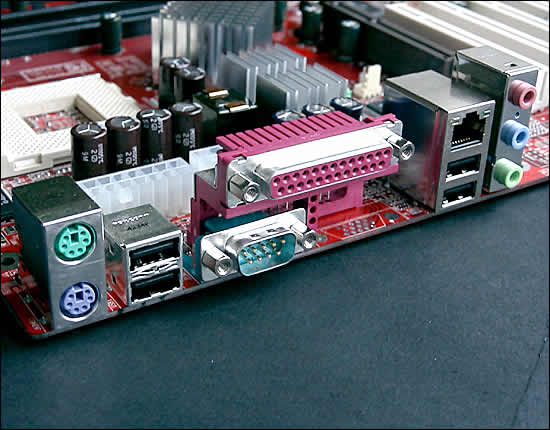

Das ATX-Panel wirkt ein wenig mager. Deutlich sind hier die Stellen zu erkennen, die dem Onboard-VGA des Schwesterboards vorbehalten sind. Lobenswert sind allerdings die vier USB-Anschlüsse. Der User ist daher erst einmal nicht gezwungen, sein System mit einem zusätzlichen Slotblech zu bestücken, da die geboten Steckplätze vollends ausreichen. Einen Gameport sucht man dagegen vergebens. Die dem Panel angepasste ATX-Blende gehört zum Lieferumfang.

Das MSI K7N2-L besitzt nur wenige Jumper. Neben dem bekannten CMOS-Clear sind allerdings zwei weitere Stecker vorhanden. Während der eine für den FSB (100 bzw. 133 MHz) zuständig ist, dient der andere gewissermaßen als Notanker. Falls das System im Rahmen von Overclocking-Experimenten sich einmal weigert zu booten, kann durch das Setzen von J10 der Safe-Mode aktiviert werden. Auch bei unserem Exemplar war dies erforderlich. Nach darauffolgender BIOS Einstellung kann dieser wieder auf die normale Position gesetzt werden um neu zu booten.

Sollte einmal überhaupt kein POST möglich sein, so kann das mitgelieferte D-Bracket 2 zu Rate gezogen werden. Die dort angebrachen vier LEDs informieren den User anhand von 16 möglichen Kombinationen über die Ursache des Fehlers bzw. den ordnungsgemäßen Betriebszustand. Das Ganze ist allerdings nicht so präzise wie eine externe Diagnosekarte aber es erleichtert die Arbeit doch ein wenig.

Zum Lieferumfang gehören ein umfangreiches Handbuch (Englisch), ein Floppy und ATA66/100/133 Kabel, das D-Bracket 2, eine ATX-Blende sowie eine Treiber- und Tool CD. Die bereits angesprochende SPDIF-Blende war bei unserem Sample nicht enthalten, gehört aber laut MSI optional zum Lieferumfang.

Nachdem wir uns nun einen Überblick über das MSI K7N2-L verschafft haben, folgen nun die genauen Specs der Platine.

- nVidia nForce2 Chipsatz (nForce2 SPP-128 Northbridge, nForce2MCP Southbridge)

- 3 x 184pin DDR DIMM für PC1600/2100/2700/3200 Speicher (max. 3 GB)

- 5 x PCI

- 1 x AGP (8x/4x/2x)

- 1 x CNR

- 2 ATA133 Kanäle für max. 4 Geräte

- 2 PS/2 Anschlüsse (Mouse, Keyboard)

- 4 USB 2.0 Anschlüsse (1 weiterer möglich)

- Onboard ALC650 Audio für 5.1 Sound

- 3 Soundanschlüsse (S/PDIF auf Slotblech)

- 1 COM und 1 Parallel Port

- Onboard 10/100 Mbit LAN

Das getestete Sample des MSI K7N2-L (MS-6570) besaß die Revision 1.x.

Diesen Artikel bookmarken oder senden an ...