ASUS Crosshair VII Hero Wi-Fi

Layout ŌĆö Fortsetzung

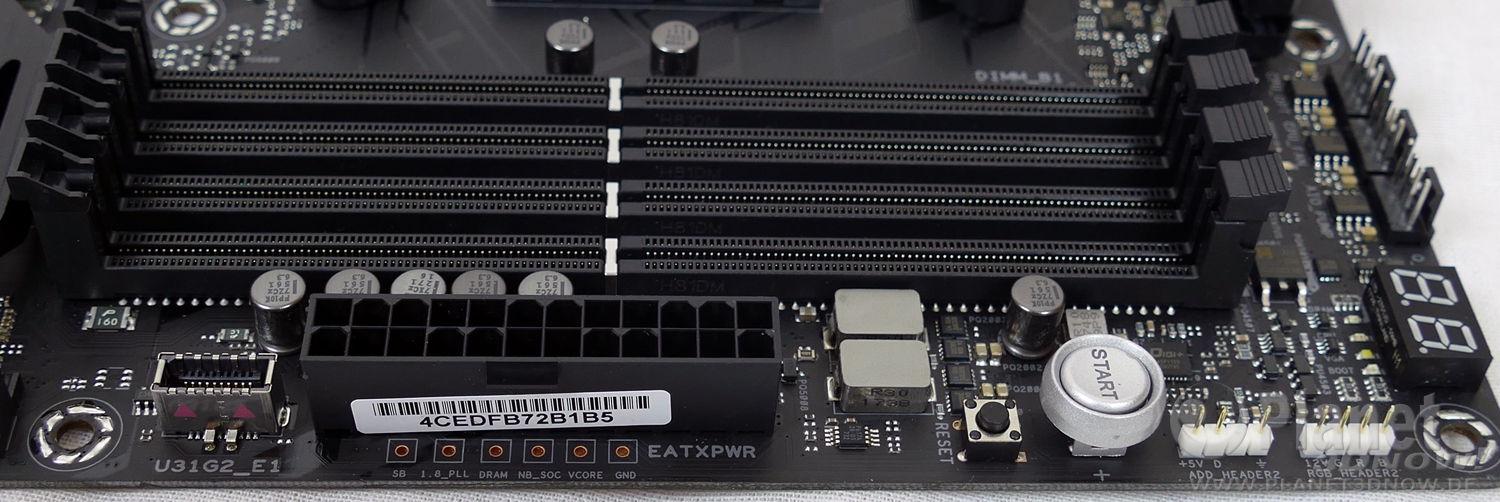

Wir befin┬Łden uns hier an der obe┬Łren rech┬Łten Ecke der Haupt┬Łpla┬Łti┬Łne. Neben den vier Spei┬Łchers┬Łlots, wel┬Łche nur ein┬Łsei┬Łtig mit einer Hal┬Łte┬Łklam┬Łmer best├╝ckt sind, ver┬Łbaut ASUS in die┬Łsem Bereich eben┬Łfalls zahl┬Łrei┬Łche Fea┬Łtures. Den Anfang macht dabei die Anschluss┬Łm├Čg┬Łlich┬Łkeit f├╝r zwei zus├żtz┬Łli┬Łche USB 3.1 Gen2-Ports. Dane┬Łben sitzt der 24-poli┬Łge ATX-Anschluss, vor wel┬Łchem ins┬Łge┬Łsamt f├╝nf Span┬Łnungs┬Łmess┬Łpunk┬Łte zu sehen sind. ASUS stellt zus├żtz┬Łlich einen Mas┬Łse┬Łpunkt zur Ver┬Łf├╝┬Łgung, sodass per Mul┬Łti┬Łme┬Łter recht ein┬Łfach ├╝ber┬Łpr├╝ft wer┬Łden kann, wel┬Łche Span┬Łnun┬Łgen gera┬Łde bei Pro┬Łzes┬Łsor, SoC, Arbeits┬Łspei┬Łcher, PLL und South┬Łbridge anliegen.

Erin┬Łnern wir uns zur├╝ck: Beim ASUS Cross┬Łhair VI Hero war der Mess┬Łpunkt f├╝r die Pro┬Łzes┬Łsor┬Łspan┬Łnung falsch kon┬Łzi┬Łpiert. Statt einen m├Čg┬Łlichst rea┬Łlis┬Łti┬Łschen Wert anzu┬Łzei┬Łgen, wur┬Łde ein Wert ange┬Łzeigt, wel┬Łcher vor der Redu┬Łzie┬Łrung der Span┬Łnung durch den VDroop-Mecha┬Łnis┬Łmus abge┬Łgrif┬Łfen wur┬Łde. Das hat┬Łte zur Fol┬Łge, dass der gemes┬Łse┬Łne Span┬Łnungs┬Łwert im Idle-Zustand eini┬Łger┬Łma┬Ł├¤en pass┬Łte, jedoch immer unge┬Łnau┬Łer wur┬Łde, je h├Čher die CPU-Aus┬Łlas┬Łtung anstieg. Daf├╝r muss┬Łte ASUS eini┬Łge Kri┬Łtik ein┬Łste┬Łcken (auch von uns).

Beim Cross┬Łhair VII Hero wur┬Łde die┬Łser Feh┬Łler aus┬Łge┬Łmerzt. Jetzt wird der glei┬Łche Span┬Łnungs┬Łwert abge┬Łgrif┬Łfen, wel┬Łcher dem Sen┬Łsor SVI2 TFN zugrun┬Łde liegt (ange┬Łzeigt wird die┬Łser zum Bei┬Łspiel in HWiNFO64). Sel┬Łbi┬Łger Span┬Łnungs┬Łwert wird im Pro┬Łzes┬Łsor genutzt, um Boost-Sta┬Łti zu kon┬Łtrol┬Łlie┬Łren bzw. zu steu┬Łern ŌĆō genau┬Łer geht es qua┬Łsi nicht mehr. Bei unse┬Łren Mes┬Łsun┬Łgen gab es kei┬Łne Auf┬Łf├żl┬Łlig┬Łkei┬Łten mehr, die in Win┬Łdows ange┬Łzeig┬Łten Wer┬Łte stim┬Łmen jetzt sehr genau mit den am Mess┬Łpunkt abge┬Łgrif┬Łfe┬Łnen Wer┬Łte ├╝berein.

Doch mit den Span┬Łnungs┬Łmess┬Łpunk┬Łten ist noch lan┬Łge nicht alles zu die┬Łsem Bereich des Main┬Łboards gesagt. Rechts neben den Mess┬Łpunk┬Łten ver┬Łbaut ASUS einen Power- sowie einen Reset-But┬Łton. Dann, wie┬Łder ganz in wei├¤ gehal┬Łten, fin┬Łdet der geneig┬Łte K├żu┬Łfer die zwei ver┬Łblei┬Łben┬Łden Anschl├╝s┬Łse f├╝r RGB-LED-Strei┬Łfen vor. Wie┬Łder ein┬Łmal f├╝r addres┬Łsier┬Łba┬Łre Strei┬Łfen und ein┬Łmal f├╝r nor┬Łma┬Łle LED-Streifen.

Auch sehen wir hier eine Dia┬Łgno┬Łse-Anzei┬Łge, wel┬Łche bei even┬Łtu┬Łel┬Łlen Pro┬Łble┬Łmen hel┬Łfen kann. Im Hin┬Łter┬Łgrund sind zudem noch drei L├╝f┬Łter┬Łan┬Łschl├╝s┬Łse zu sehen. Der mitt┬Łle┬Łre Anschluss ist der pri┬Łm├ż┬Łre Anschluss f├╝r CPU-L├╝f┬Łter, der hin┬Łte┬Łre Anschluss stellt einen zwei┬Łten, optio┬Łna┬Łlen Anschluss f├╝r CPU-L├╝f┬Łter bereit und der vor┬Łde┬Łre Anschluss ist f├╝r AiO-Pum┬Łpen vor┬Łge┬Łse┬Łhen. Alle drei Anschl├╝s┬Łse k├Čn┬Łnen jeweils maxi┬Łmal mit einem Ampere bzw. 12 Watt belas┬Łtet werden.

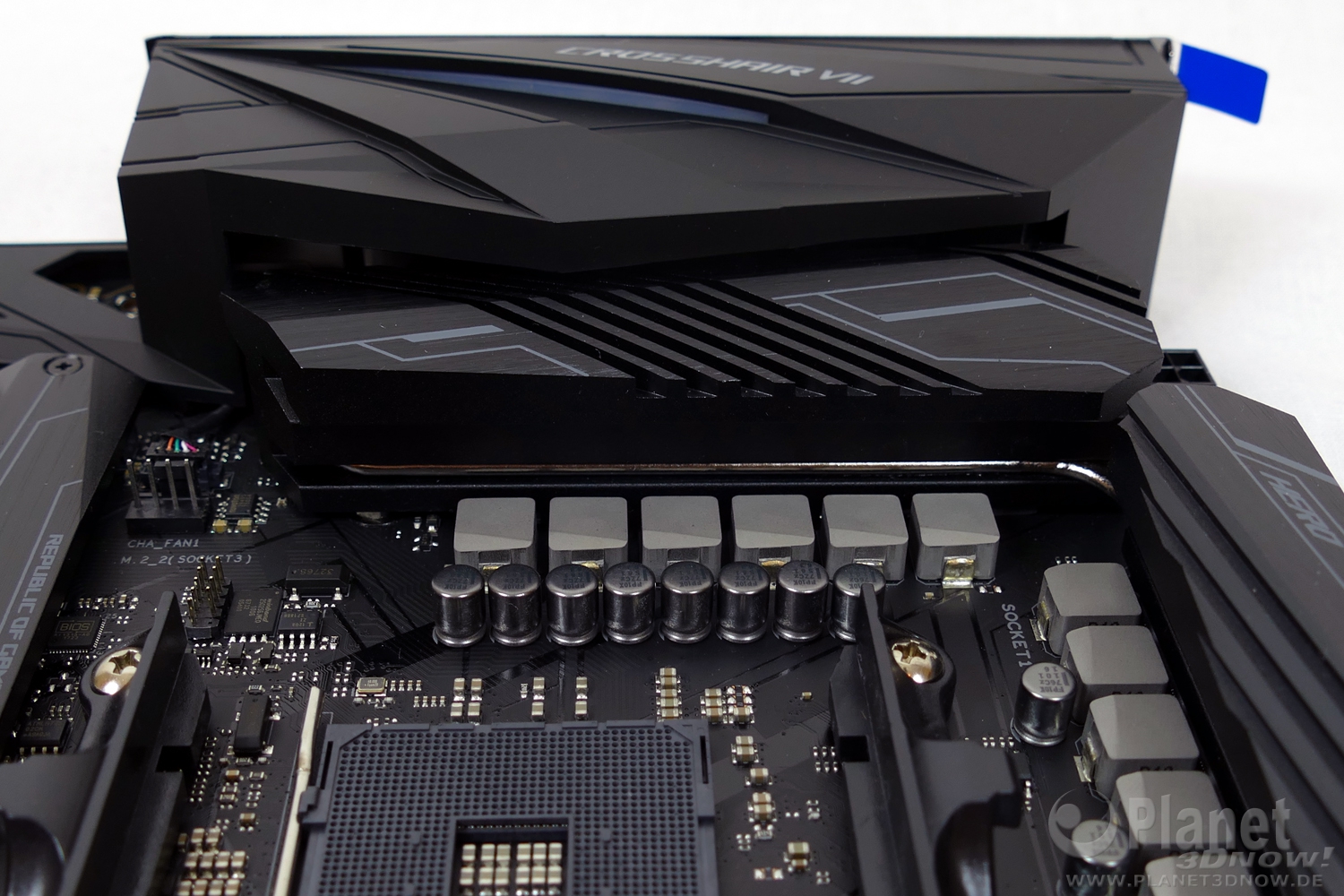

Ein seit┬Łli┬Łcher Blick auf den Mos┬Łfet┬Łk├╝h┬Łler sowie die I/OŌĆæAbdeckung. Bei┬Łdes wirkt wuch┬Łtig, f├żllt in der Pra┬Łxis aber nicht aus dem Rah┬Łmen. Gro├¤┬Łvo┬Łlu┬Łmi┬Łge K├╝h┬Łler d├╝rf┬Łten kei┬Łne Kom┬Łpa┬Łti┬Łbi┬Łli┬Łt├żts┬Łpro┬Łble┬Łme haben.

Eine Beson┬Łder┬Łheit, wel┬Łche nicht auf dem Bild zu erken┬Łnen ist, betrifft die Span┬Łnungs┬Łver┬Łsor┬Łgung an sich. Auf dem Vor┬Łg├żn┬Łger Cross┬Łhair VI Hero hat ASUS ins┬Łge┬Łsamt 12 Pha┬Łsen f├╝r die Ver┬Łsor┬Łgung von CPU- und SoC-Bereich ver┬Łbaut. Die┬Łse waren auf┬Łge┬Łteilt in acht Pha┬Łsen f├╝r die CPU-Ker┬Łne und vier Pha┬Łsen f├╝r den SoC-Bereich. Auf dem Cross┬Łhair VII Hero hat ASUS die Gesamt┬Łzahl von 12 Pha┬Łsen zwar bei┬Łbe┬Łhal┬Łten, die Auf┬Łtei┬Łlung jedoch ma├¤┬Łgeb┬Łlich ver├żndert.

Auf dem Cross┬Łhair VII ste┬Łhen den CPU-Ker┬Łnen 10 Pha┬Łsen zur Ver┬Łf├╝┬Łgung, der SoC-Bereich muss sich mit zwei Pha┬Łsen begn├╝┬Łgen. Zudem befin┬Łden sich jetzt nicht mehr alle Pha┬Łsen f├╝r die CPU-Ker┬Łne neben┬Łein┬Łan┬Łder. Statt┬Łdes┬Łsen hat ASUS vier Pha┬Łsen (die lin┬Łken vier Pha┬Łsen im Bild) f├╝r die Ker┬Łne ver┬Łbaut, gefolgt von den zwei Pha┬Łsen f├╝r den SoC-Part und anschlie┬Ł├¤end die rest┬Łli┬Łchen sechs CPU-Pha┬Łsen am obe┬Łren Rand des Mainboards.

Nach den Erfah┬Łrun┬Łgen von ASUS gen├╝┬Łgen zwei Pha┬Łsen f├╝r den SoC-Teil der Ryzen-Pro┬Łzes┬Łso┬Łren, selbst unter star┬Łker ├£ber┬Łtak┬Łtung. Somit ste┬Łhen den CPU-Ker┬Łnen zwei Pha┬Łsen mehr zur Ver┬Łf├╝┬Łgung, die zudem in zwei Grup┬Łpen auf┬Łge┬Łteilt sind. Das f├╝hrt zu deut┬Łlich nied┬Łri┬Łge┬Łren Tem┬Łpe┬Łra┬Łtu┬Łren der Span┬Łnungs┬Łver┬Łsor┬Łgung bei vol┬Łler Aus┬Łlas┬Łtung der CPU. Der You┬Łtuber und Extrem┬Ł├╝ber┬Łtak┬Łter der8auer ist in einem Video auf die Unter┬Łschie┬Łde der Span┬Łnungs┬Łver┬Łsor┬Łgung ein┬Łge┬Łgan┬Łgen und hat zus├żtz┬Łlich eine ver┬Łglei┬Łchen┬Łde Tem┬Łpe┬Łra┬Łtur┬Łmes┬Łsung vor┬Łge┬Łnom┬Łmen. Die L├Čsung des Cross┬Łhair VII Hero blieb etwa 15 Grad K├╝h┬Łler als das Pen┬Łdant auf dem Cross┬Łhair VI Hero. Ein statt┬Łli┬Łcher Wert, wof├╝r sich der Auf┬Łwand durch┬Łaus gelohnt hat.

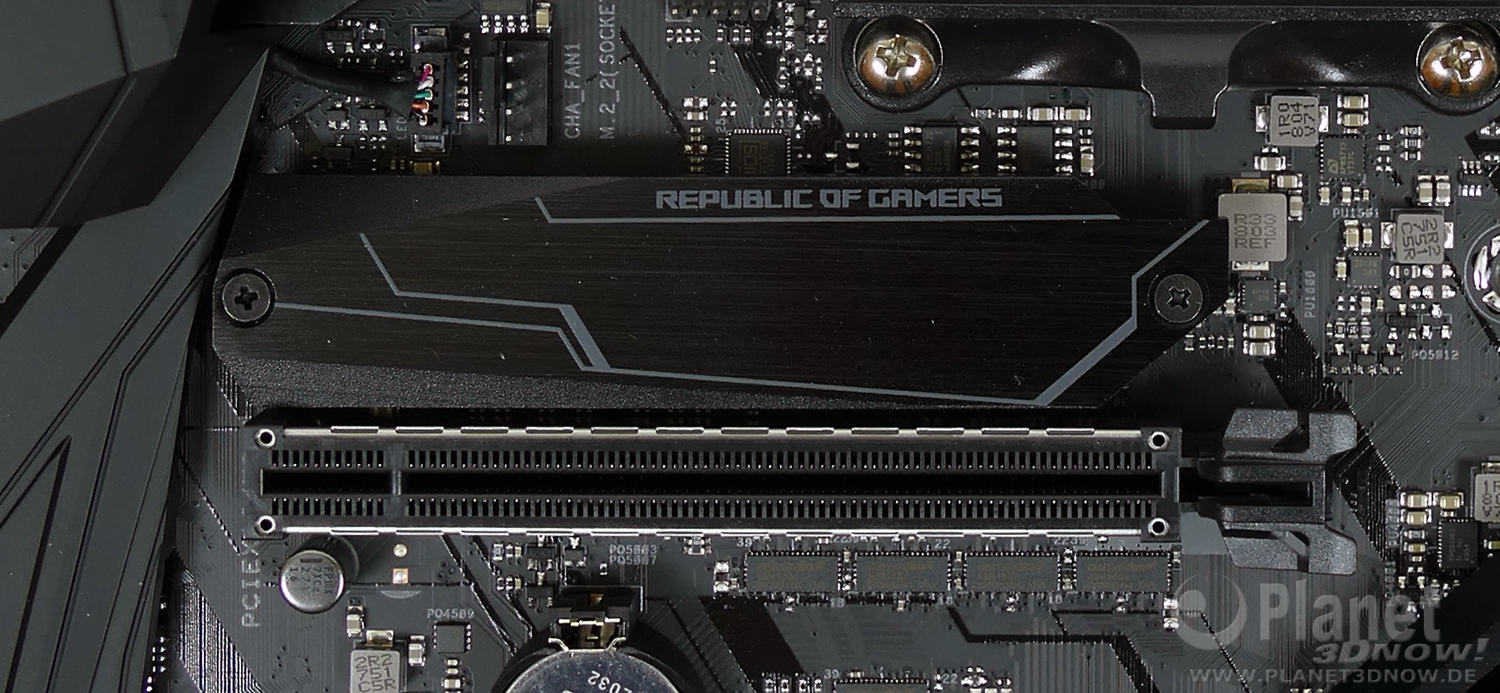

Im Gegen┬Łsatz zum Cross┬Łhair VI Hero l├żsst ASUS beim Cross┬Łhair VII einen x1-Steck┬Łplatz weg┬Łfal┬Łlen. Die┬Łser befand sich beim Vor┬Łg├żn┬Łger ober┬Łhalb des obe┬Łren x16-Steck┬Łplat┬Łzes. Statt┬Łdes┬Łsen ist dort jetzt eine Metall┬Łab┬Łde┬Łckung zu sehen. Dar┬Łun┬Łter befin┬Łdet sich ein wei┬Łte┬Łrer M.2ŌĆæSteckplatz (M.2_2), wel┬Łcher mit PCIe-SSDs best├╝ckt wer┬Łden kann. Die Metall┬Łab┬Łde┬Łckung dient in einem sol┬Łchen Fall als K├╝h┬Łler f├╝r die SSD. Der Haken: Auf┬Łgrund der beschr├żnk┬Łten Anzahl der PCIe-Lanes der Ryzen-Pro┬Łzes┬Łso┬Łren teilt sich M.2_2 die Lanes mit dem mitt┬Łle┬Łren PCIe-x16-Steck┬Łplatz. Da sich der mitt┬Łle┬Łre x16-Steck┬Łplatz sei┬Łne Lanes wie┬Łder┬Łum mit dem obe┬Łren x16-Steck┬Łplatz tei┬Łlen muss, bedeu┬Łtet die Best├╝┬Łckung des obe┬Łren M.2ŌĆæAnschlusses M.2_2 gleich┬Łzei┬Łtig, dass einer Gra┬Łfik┬Łkar┬Łte im obe┬Łren Steck┬Łplatz nur noch acht PCIe-Lanes zur Ver┬Łf├╝┬Łgung ste┬Łhen ŌĆō v├Čl┬Łlig unab┬Łh├żn┬Łgig der sons┬Łti┬Łgen Sys┬Łtem┬Łbe┬Łst├╝┬Łckung. M.2_2 soll┬Łte daher erst dann best├╝ckt wer┬Łden, wenn es tat┬Łs├żch┬Łlich nicht mehr anders geht. Zuerst soll┬Łte M.2_1 am unte┬Łren Ende des Main┬Łboards Ver┬Łwen┬Łdung finden.

Doch nicht nur die Quel┬Łle f├╝r die PCIe-Lanes unter┬Łschei┬Łdet bei┬Łde M.2ŌĆæSteckpl├żtze. W├żh┬Łrend der unte┬Łre M.2ŌĆæSteckplatz M.2_1 auch M.2ŌĆæSSDs mit SATA-Schnitt┬Łstel┬Łle auf┬Łneh┬Łmen und betrei┬Łben kann, kann der obe┬Łre M.2_2-Steckplatz aus┬Łschlie├¤┬Łlich mit PCIe-SSDs umge┬Łhen. Das ist laut Aus┬Łsa┬Łge von ASUS gewollt, da sonst noch ein zus├żtz┬Łli┬Łcher Switch f├╝r die SATA-Funk┬Łtio┬Łna┬Łli┬Łt├żt von┬Łn├Č┬Łten gewe┬Łsen w├żre. Dies woll┬Łte man umgehen.

Die Metall┬Łab┬Łde┬Łckung ├╝ber M.2_2 kann auch auf dem Steck┬Łplatz M.2_1 ver┬Łwen┬Łdet wer┬Łden, um ein dort ver┬Łbau┬Łtes Lauf┬Łwerk zu k├╝h┬Łlen. Ein beson┬Łde┬Łres Augen┬Łmerk soll┬Łte dann aller┬Łdings der Mon┬Łta┬Łge gewid┬Łmet wer┬Łden, da dem Main┬Łboard unter┬Łschied┬Łli┬Łche M.2ŌĆæAbstandshalter bei┬Łlie┬Łgen. Das Hand┬Łbuch gibt in Kapi┬Łtel 2.1.9 auf Sei┬Łte 2ŌĆō12 aus┬Łf├╝hr┬Łli┬Łche Infor┬Łma┬Łtio┬Łnen dar├╝ber.

Hier sehen wir Steck┬Łplatz M.2_1, wel┬Łcher bevor┬Łzugt genutzt wer┬Łden soll┬Łte. Rechts neben dem Steck┬Łplatz sehen wir einen Metall┬Łzy┬Łlin┬Łder senk┬Łrecht vom Main┬Łboard abste┬Łhen. Die┬Łser wird genutzt, sobald das K├╝hl┬Łblech von M.2_2 auf den hier abge┬Łbil┬Łde┬Łten Steck┬Łplatz ver┬Łbaut wird. Hier ist zudem ein vor┬Łin┬Łstal┬Łlier┬Łter Abstands┬Łhal┬Łter in der Ver┬Łschrau┬Łbung f├╝r Lauf┬Łwer┬Łke mit 80 Mil┬Łli┬Łme┬Łtern L├żn┬Łge zu sehen. Die┬Łser Abstands┬Łhal┬Łter ist eben┬Łfalls f├╝r die Ver┬Łwen┬Łdung des K├╝hl┬Łble┬Łches vor┬Łge┬Łse┬Łhen und muss aus┬Łge┬Łtauscht wer┬Łden, sobald eine M.2ŌĆæSSD ohne K├╝h┬Łler zum Ein┬Łsatz kommt.

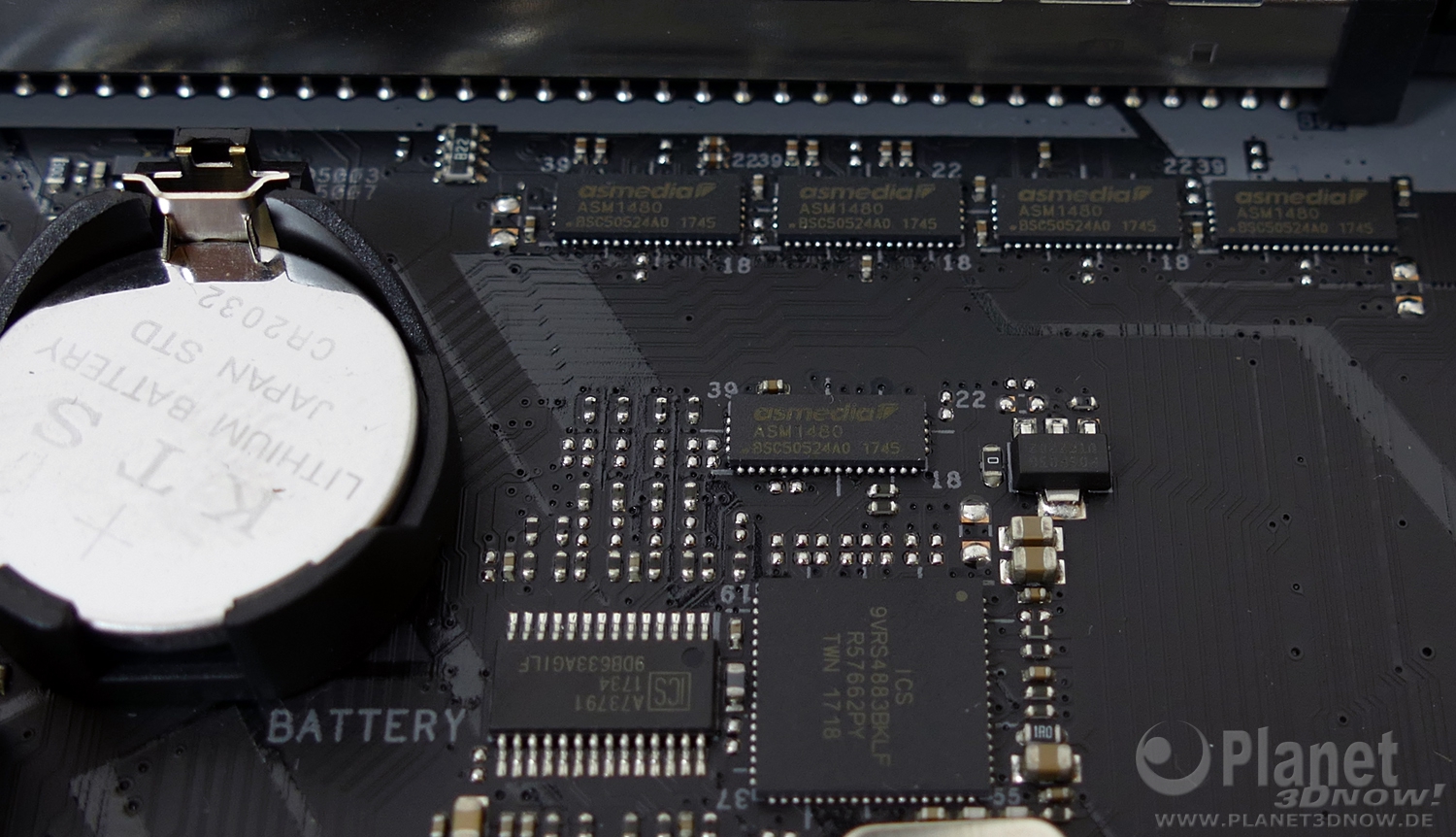

Am obe┬Łren Rand die┬Łses Bil┬Łdes ist der obe┬Łre PCIe-x16-Steck┬Łplatz zu sehen. Direkt dar┬Łun┬Łter befin┬Łden sich vier ASMe┬Łdia-Chips vom Typ ASM1480. Die┬Łse sor┬Łgen daf├╝r, dass acht PCIe-Lanes zum zwei┬Łten x16-Steck┬Łplatz geschal┬Łtet wer┬Łden k├Čn┬Łnen, sobald die┬Łser best├╝ckt wird. Gleich┬Łzei┬Łtig sehen wir auf die┬Łsem Bild die BIOS-Bat┬Łte┬Łrie sowie einen exter┬Łnen Takt┬Łge┬Łne┬Łra┬Łtor vom Typ ICS 9VRS4883BKLF. Der exakt glei┬Łche Typ wird auch beim Cross┬Łhair VI Hero ein┬Łge┬Łsetzt und dient dazu, Ryzen-Pro┬Łzes┬Łso┬Łren mit┬Łtels Refe┬Łrenz┬Łtakt ├╝ber┬Łtak┬Łten zu k├Čnnen.

Der obli┬Łga┬Łto┬Łri┬Łsche Blick auf das I/OŌĆæPanel darf nat├╝r┬Łlich nicht feh┬Łlen. Wie schon beim ROG Zenith Extre┬Łme inte┬Łgriert ASUS beim Cross┬Łhair VII die I/OŌĆæBlende direkt am Main┬Łboard. Da die Blen┬Łde beschrif┬Łtet ist, erleich┬Łtert die┬Łse L├Čsung die Ver┬Łka┬Łbe┬Łlung. Zus├żtz┬Łlich wird die Blen┬Łde noch mit einer Plas┬Łtik┬Łfo┬Łlie gesch├╝tzt.

In Sachen Anschl├╝s┬Łsen gibt es wenig ├£ber┬Łra┬Łschun┬Łgen. W├żh┬Łrend der Vor┬Łgan┬Łger Cross┬Łhair VI Hero noch ohne PS/2ŌĆæAnschluss aus┬Łkom┬Łmen muss┬Łte, ver┬Łbaut ASUS auf dem Cross┬Łhair VII wie┬Łder einen kom┬Łbi┬Łnier┬Łten Maus-/Tas┬Łta┬Łtur┬Łan┬Łschluss. Links dane┬Łben sind die zwei Anschluss┬Łm├Čg┬Łlich┬Łkei┬Łten f├╝r die bei┬Łlie┬Łgen┬Łde WLAN-Anten┬Łne ver┬Łbaut, noch┬Łmals links dane┬Łben zwei Tas┬Łter. Einer dient einem CMOS-Clear, der ande┬Łre dem BIOS-Flashback-Feature.

Zwei USBŌĆæ2.0ŌĆæPorts (schwarz), einer davon f├╝r die Ver┬Łwen┬Łdung des BIOS-Flash┬Łback-Fea┬Łtures vor┬Łge┬Łse┬Łhen (umran┬Łdet und mit ŌĆ£BIOSŌĆØ beschrif┬Łtet) gesel┬Łlen sich zu ins┬Łge┬Łsamt acht Anschl├╝s┬Łsen vom Typ USB 3.1 Gen1. Die┬Łse sind zwar alle┬Łsamt blau aus┬Łge┬Łf├╝hrt, wer┬Łden jedoch von zwei Quel┬Łlen gespeist: W├żh┬Łrend die lin┬Łken vier Anschl├╝s┬Łse vom SoC gespeist wer┬Łden, sind die rech┬Łten vier Anschl├╝s┬Łse mit dem X470 ver┬Łdrah┬Łtet. Rechts dane┬Łben sind zwei Anschl├╝s┬Łse USB 3.1 Gen2 ver┬Łbaut, einer davon als Typ A, einer als Typ C. Bei┬Łde wer┬Łden von einem ASMe┬Łdia-Chip gespeist. Der Netz┬Łwerk┬Łan┬Łschluss beherrscht maxi┬Łmal die Giga┬Łbit-Geschwin┬Łdig┬Łkeit und wird von einem Intel I211-AT bereit┬Łge┬Łstellt. Den Abschluss bil┬Łden die f├╝nf Audio-Jacks sowie der opti┬Łsche SPDIF out, bereit┬Łge┬Łstellt von einem Real┬Łtek ALC1220.

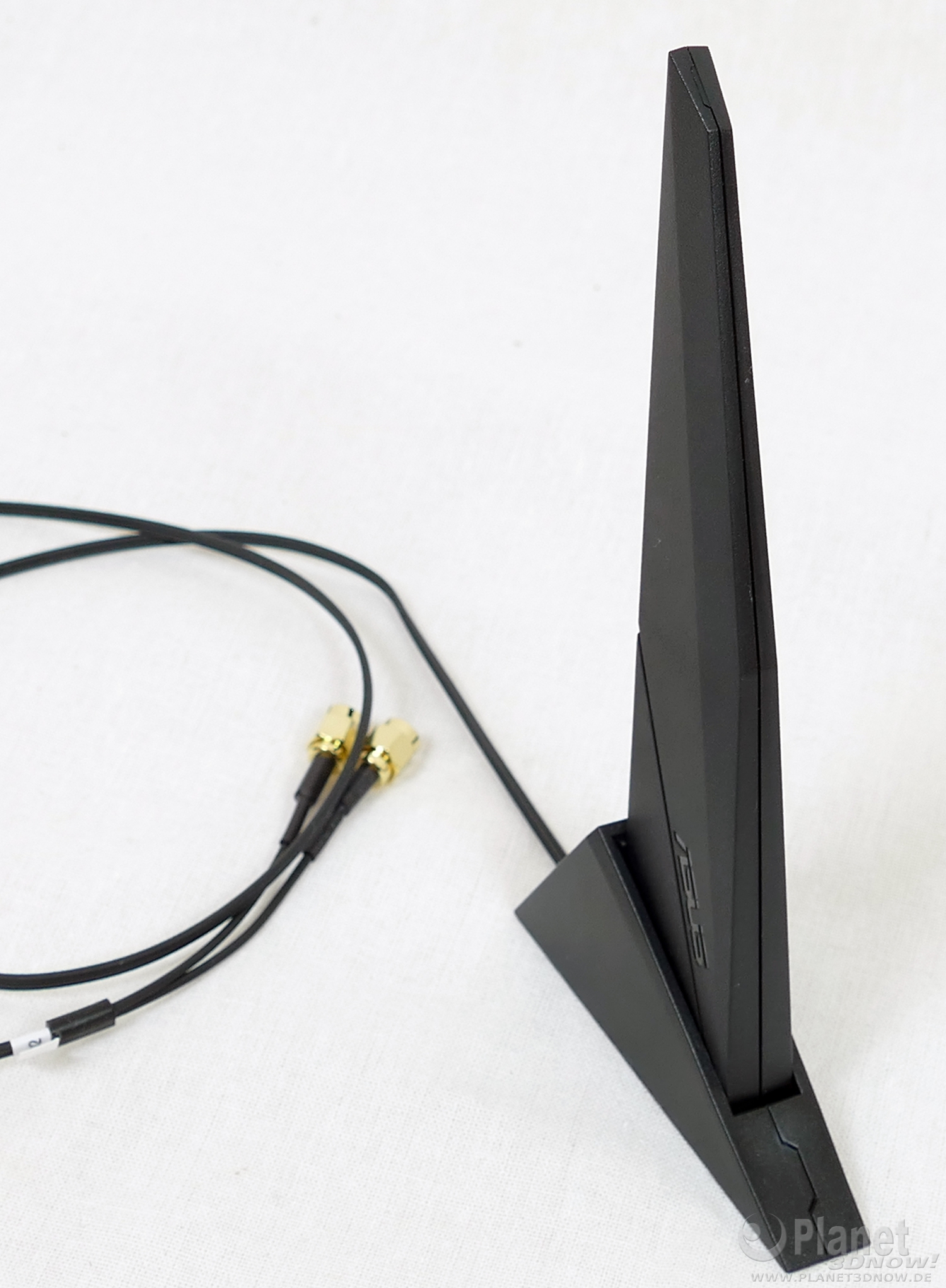

D├╝r┬Łfen wir vor┬Łstel┬Łlen: Die WLAN-Anten┬Łne des Cross┬Łhair VII Hero Wi-Fi. Form und Far┬Łbe ent┬Łspre┬Łchen dabei exakt der bei┬Łlie┬Łgen┬Łden Anten┬Łnen des ROG Zenith Extreme.