ASUS Crosshair VII Hero Wi-Fi

BIOS ŌĆö Fortsetzung

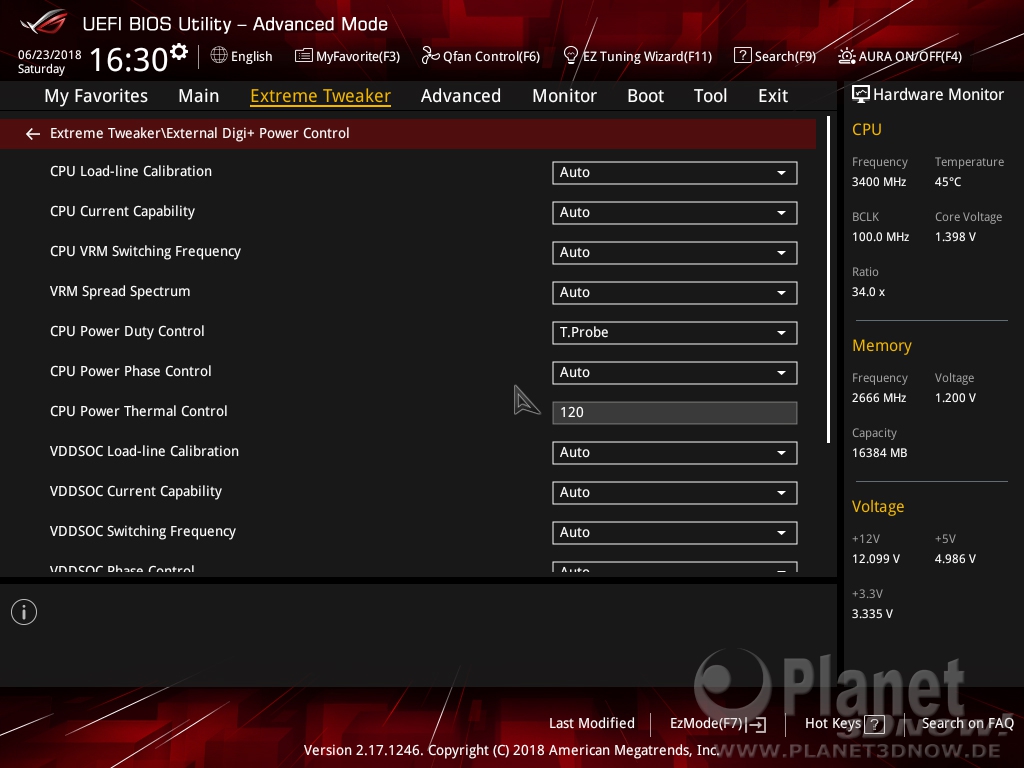

Ein wei┬Łte┬Łres Unter┬Łme┬Łn├╝ im Extre┬Łme Twea┬Łk┬Łer ist das Exter┬Łnal Digi+ Power Con┬Łtrol-Men├╝. Hier kann die Load-line Cali┬Łbra┬Łti┬Łon f├╝r die Pro┬Łzes┬Łsor┬Łker┬Łne sowie den SoC-Bereich ein┬Łge┬Łstellt wer┬Łden, genau┬Łso wie ver┬Łschie┬Łde┬Łne Cur┬Łrent-Wer┬Łte. Dabei han┬Łdelt es sich um Limi┬Łte f├╝r Strom┬Łst├żr┬Łken, die sich f├╝r CPU, SoC und DRAM ein┬Łstel┬Łlen lassen.

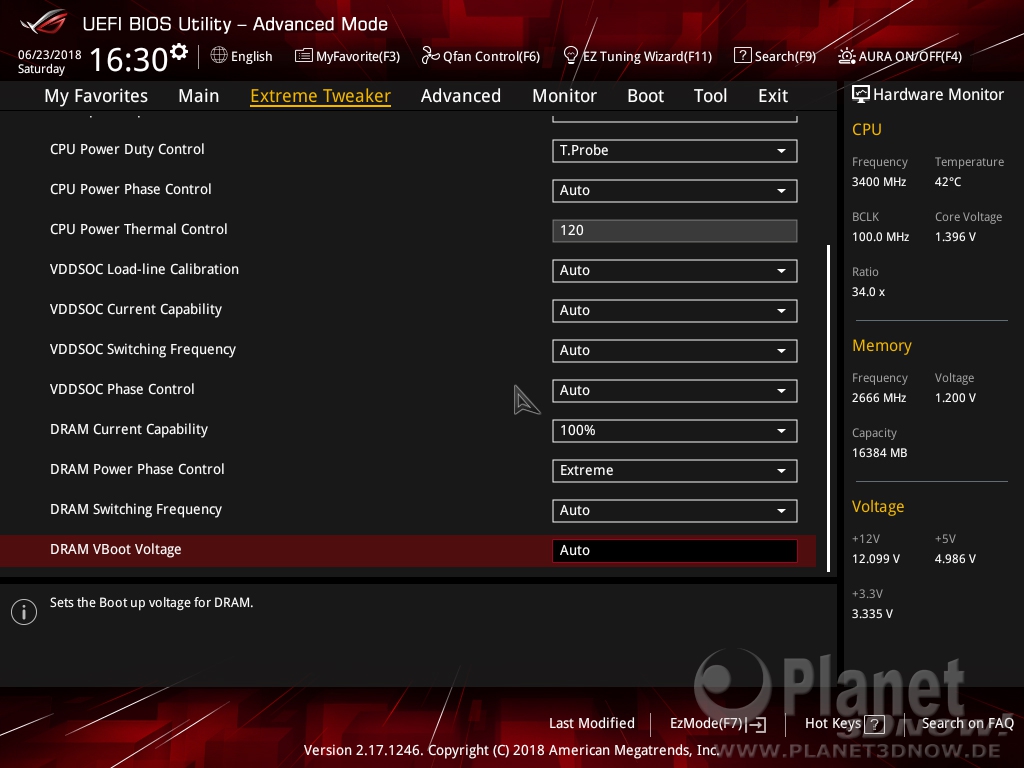

Am unte┬Łren Ende des Men├╝s befin┬Łdet sich die Opti┬Łon DRAM VBoot Vol┬Łta┬Łge. Wird der Arbeits┬Łspei┬Łcher stark ├╝ber┬Łtak┬Łtet und dabei mit einer hohen Span┬Łnung ver┬Łsorgt, so soll┬Łte die┬Łse Opti┬Łon eben┬Łfalls auf einen h├Čhe┬Łren Wert ana┬Łlog der DRAM Vol┬Łta┬Łge ein┬Łge┬Łstellt wer┬Łden. Andern┬Łfalls kann es sein, dass das Sys┬Łtem nicht kor┬Łrekt boo┬Łtet, da DRAM Vol┬Łta┬Łge erst zu einem sp├ż┬Łte┬Łren Zeit┬Łpunkt des Start┬Łvor┬Łgangs ange┬Łlegt wird ŌĆō und es dann schlicht┬Łweg schon zu sp├żt daf├╝r ist und das Sys┬Łtem h├żn┬Łgen bleibt. DRAM VBoot Vol┬Łta┬Łge umgeht das Pro┬Łblem, da von Anfang an mit einer h├Čhe┬Łren DRAM-Span┬Łnung gestar┬Łtet wird.

Im TweakerŌĆÖs Para┬Łdi┬Łse las┬Łsen sich noch zus├żtz┬Łli┬Łche Refe┬Łrenz┬Łspan┬Łnun┬Łgen tunen. Der All┬Łtags┬Łnut┬Łzer wird hier ver┬Łmut┬Łlich nie rein┬Łschau┬Łen, Rekord┬Łj├ż┬Łger hin┬Łge┬Łgen schon. Zudem fin┬Łden wir hier mit Sen┬Łse MI Skew und Sen┬Łse MI Off┬Łset zwei Optio┬Łnen, wel┬Łche beim Vor┬Łg├żn┬Łger Cross┬Łhair VI Hero f├╝r man┬Łchen Frust gesorgt haben. ├£ber die┬Łse bei┬Łden Optio┬Łnen las┬Łsen sich die ange┬Łzeig┬Łten Tem┬Łpe┬Łra┬Łtu┬Łren beein┬Łflus┬Łsen, was beim Cross┬Łhair VI zu deut┬Łli┬Łchen Tem┬Łpe┬Łra┬Łtur┬Łun┬Łter┬Łschie┬Łden zwi┬Łschen ver┬Łschie┬Łde┬Łnen BIOS-Ver┬Łsio┬Łnen gef├╝hrt hat. ASUS hat┬Łte es da wohl etwas zu weit mit den Tweaks getrie┬Łben und her┬Łaus kamen ver┬Łun┬Łsi┬Łcher┬Łte User.

Nicht so beim Cross┬Łhair VII: Bis┬Łher sind uns kei┬Łne Berich┬Łte auf┬Łge┬Łfal┬Łlen, bei denen Nut┬Łzer von schwan┬Łken┬Łden Tem┬Łpe┬Łra┬Łtu┬Łren beim BIOS-Wech┬Łsel berich┬Łten. Augen┬Łschein┬Łlich hat ASUS hier die rich┬Łti┬Łge Balan┬Łce zwi┬Łschen Twea┬Łking und Anzei┬Łge gefunden.

Wir gehen einen Schritt wei┬Łter und wech┬Łseln in den Rei┬Łter Advan┬Łced und dort in das Men├╝ SATA Con┬Łfi┬Łgu┬Łra┬Łti┬Łon. An die┬Łser Stel┬Łle wer┬Łden alle ange┬Łschlos┬Łse┬Łnen SATA-Ger├ż┬Łte ange┬Łzeigt und deren Hot-Plug-F├żhig┬Łkeit kann akti┬Łviert wer┬Łden (Default: Dis┬Łab┬Łled). Dabei k├Čn┬Łnen die SATA-Ger├ż┬Łte im AHCI- oder im Raid-Modus betrie┬Łben werden.

Da das Cross┬Łhair VII Hero ├╝ber zwei M.2ŌĆæSteckpl├żtze ver┬Łf├╝gt, wel┬Łche bei┬Łde mit PCIe-Lanes vom Pro┬Łzes┬Łsor ver┬Łsorgt wer┬Łden k├Čn┬Łnen, steht auch eine Opti┬Łon f├╝r ein NVMe-Raid zur Ver┬Łf├╝┬Łgung. Die┬Łse konn┬Łten wir man┬Łgels eines zwei┬Łten M.2ŌĆæLaufwerks lei┬Łder nicht ausprobieren.

Wech┬Łseln wir ins Unter┬Łme┬Łn├╝ Onboard Devices Con┬Łfi┬Łgu┬Łra┬Łti┬Łon. Wie der Name bereits vor┬Łweg┬Łnimmt, las┬Łsen sich hier die Onboard-Ger├ż┬Łte kon┬Łfi┬Łgu┬Łrie┬Łren. Typi┬Łscher┬Łwei┬Łse las┬Łsen sich die Ger├ż┬Łte akti┬Łvie┬Łren bzw. deak┬Łti┬Łvie┬Łren. Wie wir es jedoch bereits vom Cross┬Łhair VI Hero und vom ROG Zenith Extre┬Łme ken┬Łnen, las┬Łsen sich auch die PCIe-Gene┬Łra┬Łtio┬Łnen der ver┬Łschie┬Łde┬Łnen Slots sowie zur Chip┬Łsatz┬Łan┬Łbin┬Łdung ein┬Łstel┬Łlen. Gen1, Gen2 und Gen3 ste┬Łhen jeweils zur Ver┬Łf├╝┬Łgung und k├Čn┬Łnen so daf├╝r sor┬Łgen, dass beim OC mit┬Łtels Refe┬Łrenz┬Łtakt h├Čhe┬Łre Geschwin┬Łdig┬Łkei┬Łten rea┬Łli┬Łsiert wer┬Łden, als dies ohne Anpas┬Łsung der Fall w├żre.

Wen die Aus┬Łwir┬Łkun┬Łgen die┬Łser Ein┬Łstel┬Łlun┬Łgen inter┬Łes┬Łsie┬Łren, den ver┬Łwei┬Łsen wir an die┬Łser Stel┬Łle auf unse┬Łren Arti┬Łkel zum Cross┬Łhair VI Hero. Dort haben wir aus┬Łf├╝hr┬Łli┬Łche Mes┬Łsun┬Łgen vor┬Łge┬Łnom┬Łmen, deren Prin┬Łzip auch beim Nach┬Łfol┬Łger Cross┬Łhair VII gilt.

Fast schon spar┬Łta┬Łnisch wirkt das Unter┬Łme┬Łn├╝ APM Con┬Łfi┬Łgu┬Łra┬Łti┬Łon. Es ist Anlauf┬Łstel┬Łle f├╝r Ein┬Łstel┬Łlun┬Łgen rund um das Start┬Łver┬Łhal┬Łten des Sys┬Łtems. Wer bei┬Łspiels┬Łwei┬Łse Wake-on-LAN nut┬Łzen m├Čch┬Łte, der muss zuerst die Opti┬Łon Power On By PCIŌĆæE/PCI auf Enab┬Łled setzen.

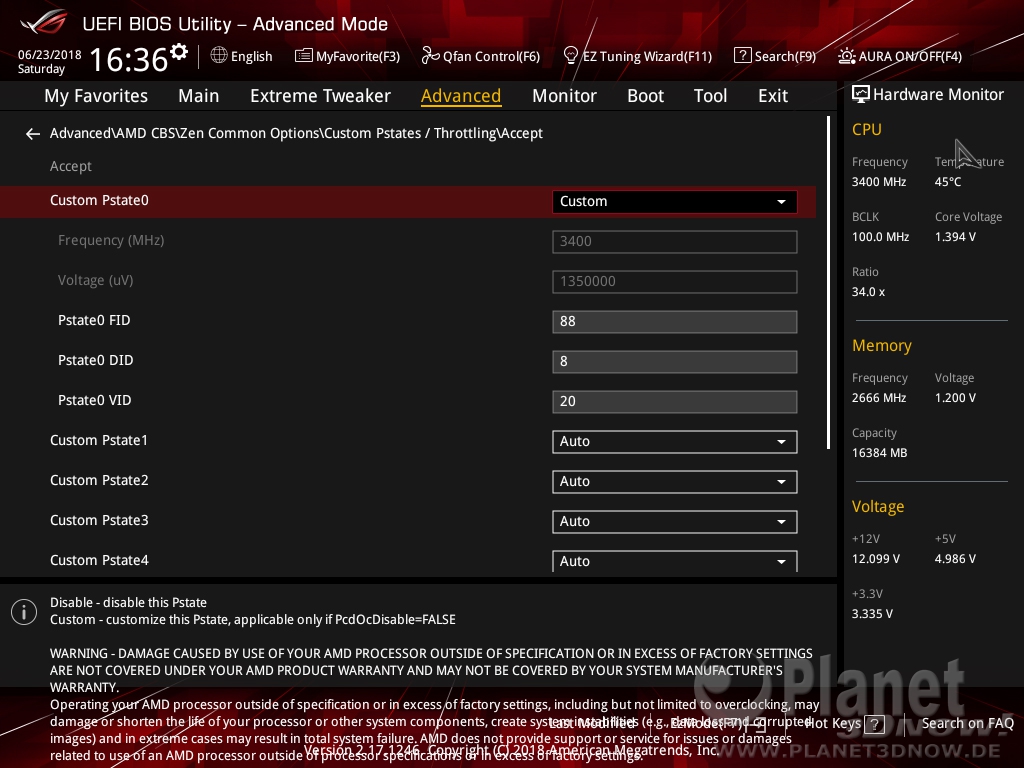

Im weit ver┬Łzweig┬Łten Unter┬Łme┬Łn├╝ AMD CBS las┬Łsen sich, wie auch schon beim Cross┬Łhair VI Hero, indi┬Łvi┬Łdu┬Łel┬Łle PŌĆæStates erstel┬Łlen. Bis zu sie┬Łben ver┬Łschie┬Łde┬Łne Power┬Łsta┬Łti k├Čn┬Łnen ange┬Łpasst wer┬Łden und somit ein abso┬Łlut ein┬Łzig┬Łar┬Łti┬Łges OC-Pro┬Łfil gene┬Łriert wer┬Łden ŌĆō ohne dass dabei die Nutz┬Łbar┬Łkeit von Strom┬Łspar┬Łme┬Łcha┬Łnis┬Łmen ver┬Łlo┬Łren geht.

Wir wie┬Łder┬Łho┬Łlen dabei gern unse┬Łre Emp┬Łfeh┬Łlung aus dem Cross┬Łhair-VI-Review: Es macht nur Sinn, PState0 zu indi┬Łvi┬Łdua┬Łli┬Łsie┬Łren. Das ist der h├Čchs┬Łte Leis┬Łtungs┬Łzu┬Łstand des Pro┬Łzes┬Łsors. Alle ande┬Łren PŌĆæStates sind ohne┬Łhin Zust├żn┬Łde, in denen der Pro┬Łzes┬Łsor nicht mit vol┬Łler Leis┬Łtung l├żuft. Etwa┬Łige Ener┬Łgie┬Łein┬Łspa┬Łrun┬Łgen sind hier┬Łbei so gering, dass der Auf┬Łwand (Zeit sowie Ener┬Łgie┬Łauf┬Łwand zur Kon┬Łtrol┬Łle der Sta┬Łbi┬Łli┬Łt├żt) in kei┬Łnem Ver┬Łh├żlt┬Łnis zum Nut┬Łzen steht.

Die┬Łse Opti┬Łon ken┬Łnen wir mitt┬Łler┬Łwei┬Łle aus meh┬Łre┬Łren Reviews: Mit┬Łtels Down┬Łco┬Łre con┬Łtrol las┬Łsen sich Pro┬Łzes┬Łsor┬Łker┬Łne abschal┬Łten. Dabei wird nach wie vor ent┬Łwe┬Łder immer syn┬Łchron ├╝ber bei┬Łde Core Com┬Łple┬Łxes hin┬Łweg abge┬Łschal┬Łtet oder aber ein CCX wird kom┬Łplett deak┬Łti┬Łviert. Selbst bei Thre┬Ład┬Łrip┬Łper wird nach dem glei┬Łchen Sche┬Łma verfahren.

Im Rei┬Łter Moni┬Łtor wer┬Łden alle rele┬Łvan┬Łten Span┬Łnun┬Łgen, Tem┬Łpe┬Łra┬Łtu┬Łren und L├╝f┬Łter┬Łdreh┬Łzah┬Łlen ange┬Łzeigt. Ein┬Łfluss┬Łm├Čg┬Łlich┬Łkei┬Łten hat der User dar┬Łauf nur inso┬Łfern, als dass er ein┬Łzel┬Łne Wer┬Łte auf Igno┬Łred stel┬Łlen kann. In der Fol┬Łge wer┬Łden zu hohe oder zu nied┬Łri┬Łge Wer┬Łte immer igno┬Łriert und even┬Łtu┬Łel┬Łle Schutz┬Łma├¤┬Łnah┬Łmen grei┬Łfen nicht mehr. Als Bei┬Łspiel kann hier ein CPU-L├╝f┬Łter die┬Łnen, wel┬Łcher beim Kalt┬Łstart viel┬Łleicht noch etwas zu lang┬Łsam dreht und das Sys┬Łtem dadurch mit einer Dreh┬Łzahl┬Łwar┬Łnung ste┬Łhen bleibt. Die┬Łse k├Čnn┬Łte der Nut┬Łzer bei Bedarf abschalten.

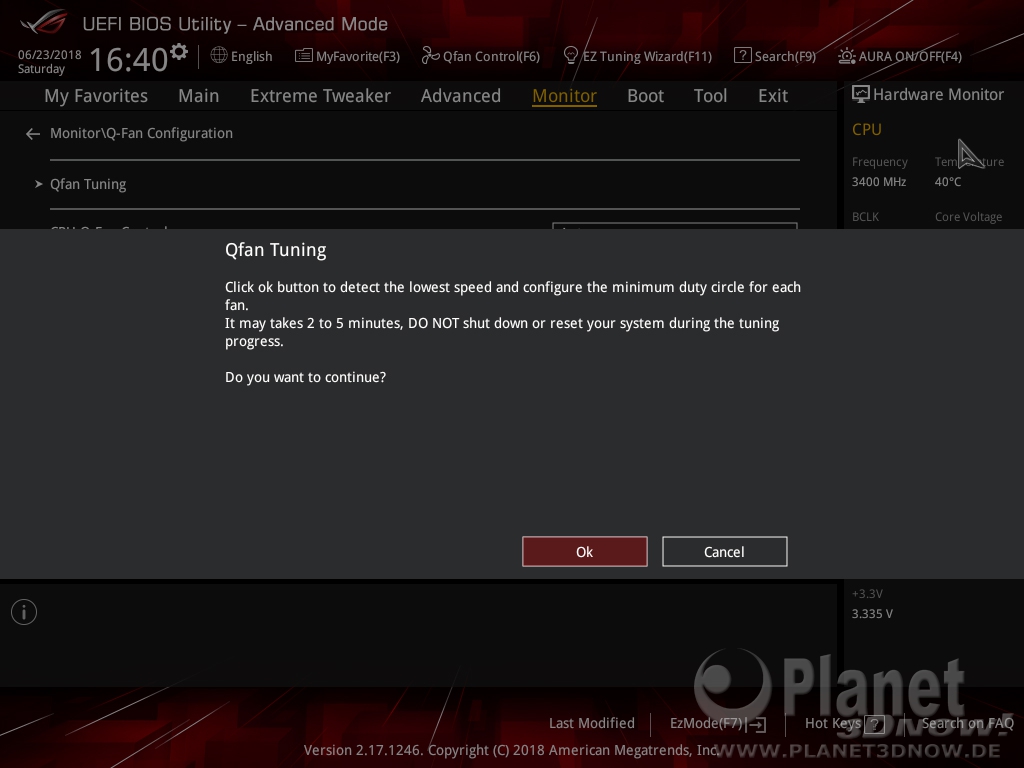

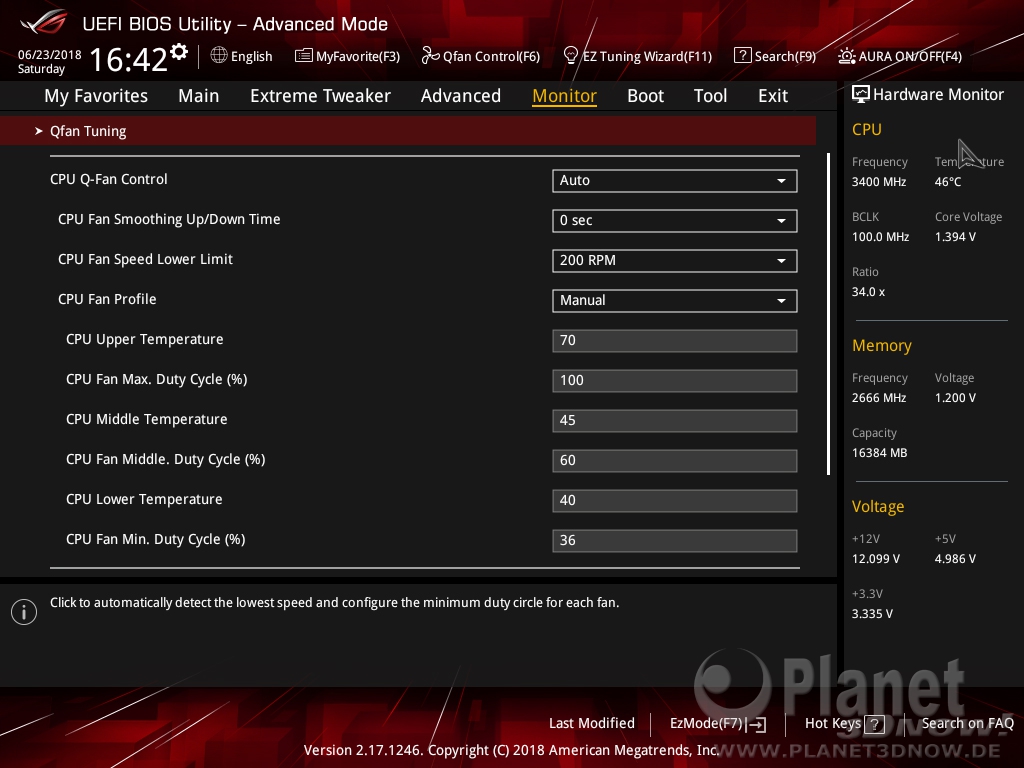

Mehr Ein┬Łfluss┬Łm├Čg┬Łlich┬Łkei┬Łten bestehen im wei┬Łte┬Łren Unter┬Łme┬Łn├╝ QŌĆæFan Con┬Łfi┬Łgu┬Łra┬Łti┬Łon.

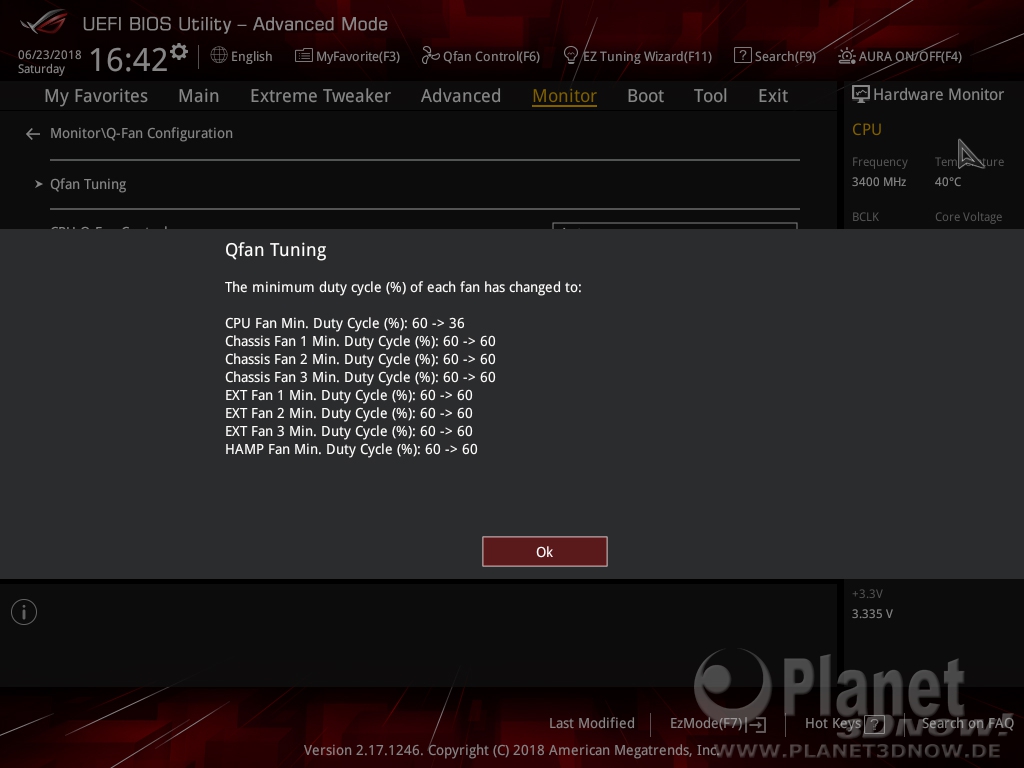

An die┬Łser Stel┬Łle kann der User die am Main┬Łboard ange┬Łschlos┬Łse┬Łnen L├╝f┬Łter regeln. Dabei kann aus vor┬Łge┬Łfer┬Łtig┬Łten Pro┬Łfi┬Łlen gew├żhlt wer┬Łden, unab┬Łh├żn┬Łgig davon, ob L├╝f┬Łter mit drei oder vier Pins ver┬Łbaut sind. Ist der Nut┬Łzer mit dem Gebo┬Łte┬Łnen noch nicht zufrie┬Łden, so kann er mit┬Łtels Qfan Tuning sei┬Łne L├╝f┬Łter ŌĆ£ein┬Łmes┬ŁsenŌĆØ. Dabei stellt das Main┬Łboard die mini┬Łma┬Łle Span┬Łnung fest, bei der sich der L├╝f┬Łter dreht. Als Ergeb┬Łnis ste┬Łhen neue Ein┬Łga┬Łbe┬Łop┬Łtio┬Łnen zur Verf├╝gung.

Beim Cross┬Łhair VI Hero und selbst beim Nach┬Łfol┬Łger Cross┬Łhair VII Hero gab es eini┬Łge Nut┬Łzer, wel┬Łche ├╝ber diver┬Łse L├╝f┬Łter┬Łpro┬Łble┬Łme berich┬Łte┬Łten. Von L├╝f┬Łtern, die unre┬Łgel┬Łm├ż┬Ł├¤ig f├╝r kur┬Łze Zeit auf vol┬Łle 100 Pro┬Łzent Dreh┬Łzahl spran┬Łgen, von L├╝f┬Łtern, die ste┬Łhen┬Łblie┬Łben oder von zu hohen Mini┬Łmal┬Łdreh┬Łzah┬Łlen war alles ver┬Łtre┬Łten. Wir konn┬Łten kei┬Łnes die┬Łser Pro┬Łble┬Łme beob┬Łach┬Łten. Zwar waren die┬Łse Mel┬Łdun┬Łgen nicht sehr zahl┬Łreich, es gab sie aber. Lan┬Łge hat ASUS nach der Ursa┬Łche gesucht, die┬Łse nun aber schein┬Łbar gefun┬Łden. Schuld soll eine ŌĆ£Inkom┬Łpa┬Łti┬Łbi┬Łli┬Łt├żtŌĆØ zwi┬Łschen ver┬Łschie┬Łde┬Łnen Soft┬Łware┬Łpro┬Łduk┬Łten gewe┬Łsen sein. Wer die aktu┬Łel┬Łlen Ver┬Łsio┬Łnen von der AISuite, HWiNFO64 oder ├żhn┬Łli┬Łchen ├£ber┬Łwa┬Łchungs┬Łtools ver┬Łwen┬Łdet, der soll┬Łte bei bei┬Łden Gene┬Łra┬Łtio┬Łnen auf der siche┬Łren Sei┬Łte sein.